標高約900メートルの愛宕山は嵐山・渡月橋付近からもよく見える

神社に参拝した時、火を灯してお祈りしたことはありませんか。家の台所や飲食店に貼られた「火迺要慎」の札。これが何を意味するのか知っていますか。人類が誕生して以来、人の生活に欠かせなかった「火」は、京都でも様々な祭礼や信仰を育み、世代を越えて今に受け継がれてきました。どんな歴史や文化が伝承されてきたのか、どんな人の想いが託されてきたのか…

火にまつわる歳時記を通じて発見しましょう。

左:鞍馬火祭 右:平野屋

左:鞍馬火祭 右:平野屋

現代のように、ボタンひとつで点火や消火が可能になり、機械やコンピューターがすべてを制御するという時代に、私たちは火をどのように認識し、火といかに向き合ってゆくべきなのだろうか。

火をめぐる文化について考えるとき、まず確認しておかなければならないことは、すべての動物の中で、火を自在に操ることができるのは人類だけであるという事実である。人間以外の動物たちは火を扱うことができない。火を操れるか否かが人間と動物を区別する重要な基準であり、同時に「文化」と「自然」を分けるメルクマールでもある。人間がここまで高度な文化を築き上げることができたのは、すべて火を自在に操れたからであるといっても過言ではない。たとえば、火によってさまざまな食物を調理する、あるいは熱を加えるということが可能となる。また人間は火を扱えたおかげで、寒い季節に暖をとることが可能となった。さらに、火が人間に画期的な転換をもたらした事実として、金属を産むという火の特性である。鉄をはじめ、あらゆる金属を産むためには、火が不可欠である。さらに陶磁器を作るためにも火は欠かせない。火は自然の中に存在する土や金属を、人間が必要とする自在な状態や形状に変化させてくれる。この技術は、野生動物たちには決して真似することはできない。

火は貴重な恵みを私たちに与えてくれる、必要不可欠な存在ではあるが、一つ間違えると、くらしのすべてのものを焼き滅ぼしてしまう、恐ろしい力を持った魔物でもある。火は恵みと脅威という、相反する特性を併せ持った存在として、これまでの歴史の中で、人間の前にたびたび難題を突きつけてきた。特に前近代における“大火”と称せられた大規模な火災では、人間が火の脅威を目の当たりし、尊い命や文化が無残に失われた。たとえば近世の京都では、宝永・享保・天明という3度の大火が発生しており、中でも天明8(1788)年におきた大火では、京都の市中のほとんどの家屋が焼き尽くされたと伝えられている。歴史の中で火は何度となく人類に襲いかかり、甚大な被害をもたらした。このような火の脅威に対して、人々はいかなる神に祈り、またどのような対処を試みてきたのだろうか。

昔の人々は、現在と比べて火の恵みや驚異をより深く認識していたであろう。火が私たちの日々のくらしの中で必要不可欠であったがゆえに、人々は火そのものを信仰の対象として祀った。火をめぐる民俗信仰の中で、何よりも切実な願いが「火伏せ」であったことは想像に難くない。京都の愛宕や遠州の秋庭に代表されるような、全国に伝わる火伏せの神は、このような人々の切実な祈りの依り所として、いつの時代も篤い信仰を集めてきた。

火が一旦巨大化すると、もう人間が操れる範疇を超え、火はまさに魔物と化す。そうした火は止まることなく燃え広がり、あらゆるものを焼き滅ぼしてしまう。そうなれば、火はもう人知を超越した存在であり、尋常の方法では制御することが不可能となる。しかし人並みはずれた修行を積み、特別な霊力を身につけた宗教者だけは、魔物と化した火をコントロールすることができると信じられていた。その宗教者とは、まさに山岳で修行を積む修験者たちであった。このことが、火をめぐる信仰の多くが修験道と深い関わりを有する所以である。

「千日詣り」

「千日詣り」 一の鳥居そばの食事処・平野屋にはおくどさん(※)の横の壁にお札

一の鳥居そばの食事処・平野屋にはおくどさん(※)の横の壁にお札自然災害や戦乱、火の不始末など、いつの時代も人を脅かしてきた火の災い。京都にまつわる歴史的な書物などにも、かつて町に大きな被害をもたらした火災の記録がいくつも残されています。多くの大火を経験してきた京の人々に古くから広まったのが「愛宕信仰」です。

京都盆地の北西部にそびえる愛宕山。その山頂に鎮座する大宝年間(701~704年)創建の愛宕神社。火の神を祀り、火災を防ぐご利益があるとして京都だけでなく全国各地の人々から信仰されてきました。とくに3歳までに詣でれば、一生火の難にあわないといわれています。

そんな愛宕神社へ一年で最も多くの人が詰めかけるのが、7月31日の夜から8月1日の早朝にかけて行われる「千日通夜祭」、通称「千日詣り」です。この日にお詣りすると、千日分の火伏せのご利益があるといわれ、中には幼い子どもを背負って歩く人の姿も見られます。

愛宕神社に詣でた人々がいただいて帰るものは、「火迺要慎」と書かれた護符。家の台所や店の厨房に貼ることで火災除けのお守りにします。消防団が山を登り、授かった護符を担当地区の世帯に配るという活動も、京都の多くの地域で行われている防火活動のひとつです。

いつまでも絶えることのない愛宕信仰は、京都市民の防火意識の高さのあらわれともいえるでしょう。

標高約900メートルの愛宕山は嵐山・渡月橋付近からもよく見える

愛宕山のふもとにある一の鳥居辺りは伝統的な町並みが残る門前町

愛宕神社へ続く山道。登山時は水分補給や服装にも注意

「千日詣り」では境内で山伏による護摩焚き神事や鎮火神事なども行われる

※「おくどさん」とは、京ことばで米や料理を煮炊きするかまどのこと。近くに護符を貼るのは今も昔も変わらない。

京都市の北西方向にひときわ高く聳える愛宕山の標高は924mで、かつての山城国と丹波国の国境に位置し、京都市内から臨める山々の中では最高峰である。

愛宕山は8世紀初頭の大宝年間に、修験道の開祖とされる役行者と加賀白山を開いた僧泰澄によって開かれたとの伝承を持つ霊山である。今日の愛宕神社は全国各地にある愛宕社の総本宮として、主祭神は伊弉冉尊と火神である迦遇槌命を祀り、多くの人々から火伏せの神として尊崇されている。

愛宕山は早くに神仏習合の形を整えたと考えられており、平安時代に天台宗と真言宗両義の白雲寺が建立され、以後この寺院が愛宕山の実権を握ってきた。中世には多くの修験者が愛宕山に住んだところから、愛宕権現太郎坊とよばれる天狗と考えられるようになった。一方その本地仏として勝軍地蔵が祀られた。勝軍地蔵を尊崇する者は戦で勝利を得るといわれ、広く戦国武将たちに信仰が広まった。一例をあげれば、仙台藩主伊達家の重臣である片倉氏は熱心に愛宕の神を崇拝し、片倉小十郎重綱が使用したと伝えられる兜の前立には、「愛宕山大権現守護所」と書かれた金色の札が付されており、一族の武運を愛宕の神に託して、一心に祈願していた片倉氏の信仰心がよくうかがえる。

近世に入ると、愛宕は一般庶民の間では竈に祀られる火の神として信仰を集めるようになる。愛宕山の修験者たちは、修験道と元々なじみの深い火を自在に操る技に依り、庶民に火伏せの信仰を流布することによって寺社経営の立て直しを図ろうとしたのではないかと考えられる。修験者たちは、家々の台所で火伏せの護符と愛宕の神花である樒を祀ることを勧め歩き、やがて愛宕山に代参して、火伏せのお札と樒を各戸へ配布するという慣習が広まっていったものと思われる。その信仰は現在まで生きつづけている。

やがて明治初年の廃仏毀釈によって白雲寺は廃寺となり、それまでの仏教色は完全に廃された。以後は寺僧が神職となり今日の愛宕神社に引き継がれたが、幸いに本尊であった勝軍地蔵は破却から免れて、京都西山にある天台宗金蔵寺に移され、今日ではそこで祀られている。

小正月と呼ばれる1月15日。この頃に行われるのが「どんど」と呼ばれる「左義長」です。門松や注連縄といった正月飾りを焚き上げ、一年間の家内安全や豊作などを祈願。元々、宮中で行われていた行事が民衆へ広まり、全国各地でも行われるようになりました。

新熊野神社(いまくまのじんじゃ)

新熊野神社(いまくまのじんじゃ) 上杉本洛中洛外図に描かれた左義長 所蔵 米沢市上杉博物館

上杉本洛中洛外図に描かれた左義長 所蔵 米沢市上杉博物館左義長祭は小正月に行われる火祭で、「とんど」とも称される。この火祭は、歳神を送るためのものだともいわれている。京都市域では右京区京北町や久御山町など、広い地域で行われている。古くは子どもが中心となる行事であり、種々の正月飾りを焼くための火祭でもある。たとえば久御山町東一口では、江戸時代から続く3つの宮座が合同で、1月15日早朝にトンドを行う。大竹で支柱となる三角形の骨組みを作り、竹の交差する部分に傘をつけ、その上に多くの竹を挿し、さらに中央の御幣と扇子をつけた竹を一本高く立てる。高さは約7メートルにもおよぶ。

釈迦が入滅した(亡くなった)日に行われる「涅槃会」の晩、清凉寺境内に設置された高さ7メートルに及ぶ3本の松明に点火し、それぞれの火の勢いで農作物の豊凶を占います。本堂前には13基の提灯。おみくじの結果を元に高低差を付けて設置し、米や株の相場を占います。

釈迦の荼毘(火葬)の様子を再現した行事とされるが、愛宕信仰(P4)による火除けの儀式の名残とも

釈迦の荼毘(火葬)の様子を再現した行事とされるが、愛宕信仰(P4)による火除けの儀式の名残とも

右京区嵯峨の清凉寺では、毎年3月15日にお松明という勇壮な火祭が行われる。この行事は、大文字送り火、鞍馬の火祭と並んで、京都三大火祭の一つとして伝えられてきた。もとは旧暦3月10日から15日にかけて行われていたというが、戦後には新暦3月15日となった。境内で2丈、1丈9尺、1丈8尺の3本の大松明を立て、本堂内の涅槃図を供養した後、夜8時頃に大松明に火をつける。2丈の松明から早稲、中稲、晩稲にみたて、燃え方でその年の稲の豊凶を占う。直接にこの行事を伝える最も古い文献は、文化3年(1806)の『諸国図会年中行事大成』で、少なくとも19世紀初頭には、今日とほぼ同様のお松明行事が行われていたことがわかる。

お盆に迎えた先祖の霊をあの世に送るための民俗行事。はっきりした起源はわかりませんが、仏教が民衆に深く根づいた室町時代以降にはじまったといわれています。

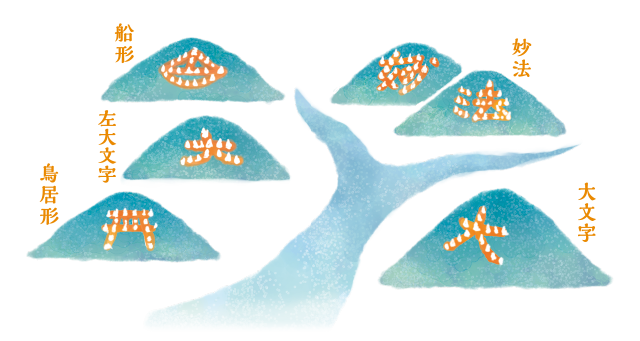

「五山送り火」は、銀閣寺近くの大文字、松ケ崎の妙法、西賀茂の船形、金閣寺そばの左大文字、そして嵯峨の鳥居形の5つを指します。これらは各山の地元の人々によって担われ、火床の整備、松割木の確保など、当日を迎えるまでの準備は長期に渡ります。

多くの方の想い、祈りを込めて灯される厳かな炎は、精霊の道標として毎年夜空を明るく照らしています。その光景には「きれい」「すごい」と歓声をあげるだけではなく、手を合わせ心静かに祈ること。それが送り火のあるべき姿といえます。

江戸時代に刊行され人気を博した京都の案内書「都名所図会」。京都の名所や名物が紹介され、その中に送り火も描かれている。

江戸時代に刊行され人気を博した京都の案内書「都名所図会」。京都の名所や名物が紹介され、その中に送り火も描かれている。

京都では、盆に迎えた先祖の霊は8月16日に再びあの世へ帰ってゆく。そのとき、京都盆地を取り囲む山々に大文字に代表される盆の送り火が灯される。送り火の起源は「万灯籠」などとよばれた、室町時代以降に京都と周辺地域で行われてきた灯籠行事だと考えられる。万灯籠とは、送り火と同じようにあの世から戻ってきた先祖の霊を供養し、この火に照らしてあの世へ送るための灯籠行事を指す。このように、五山の送り火は万灯籠の行事が元にあり、それがさまざまに変化する過程で、山の斜面に火床を築き、そこに松明で大きな文字やさまざまな図柄を描くという発想が生み出されて完成した、特異な万灯籠の行事であるといえよう。やがてそれが江戸時代初期頃には、京都の夏の年中行事として定着したのである。今日では、8月16日の夜8時から約20分の間に、東山如意ケ岳(大文字山)に大文字、松ヶ崎万灯籠山と大黒天山に妙法、西賀茂船山に船形万灯籠、金閣寺裏手の大北山に左大文字、嵯峨鳥居本の曼荼羅山に鳥居形松明の5つの送り火が次々と点火される。

六波羅蜜寺の「萬燈会」(8/8~10)

六波羅蜜寺の「萬燈会」(8/8~10)万灯は「数多くの灯火」を表す言葉。「万灯会」はその言葉通り、多くの火を灯して先祖の魂を迎える盆行事です。灯火の並べ方など、そのスタイルは場所により様々。平安中期の僧・空也上人創建の六波羅蜜寺では、密教の五大思想に基づき大の字に点火します。

万灯会は盆に無数の火を灯して先祖の霊を迎える仏教行事である。東大谷や壬生寺などの他に、車折神社でも行われている。たとえば西国三十三ヶ所観音霊場の第17番札所である六波羅蜜寺では、毎年8月8日から10日にかけて万灯会が行われる。この期間、本堂内に「大」のお灯明が浮かび上がる。この行事は応和3年(963)に六波羅蜜寺の開祖である空也上人によって始められたと伝えられており、以来千年以上の歴史を有するといわれている。この「大」の文字は古代の仏教思想である「五大」に由来するものと考えられる。「五大」とは宇宙を構成する主要な5つの要素を意味し、地・水・火・風・空を指すとされている。

愛宕信仰に由来する「松上げ」は、洛北の山間地に伝わる行事。先端にカゴを取り付けた灯籠木を立て、火のついた松明をカゴに投げ入れ、点火後、灯籠木を倒します。防火と豊作の祈り、そしてお盆で迎えた先祖の霊をあの世へ送る精霊送り。様々な想いが込められた民俗行事です。

広河原の松上げでは高さ20メートルの灯籠木をクレーンで立てる

広河原の松上げでは高さ20メートルの灯籠木をクレーンで立てる

8月下旬、京都北部から若狭にかけて広がる山里では、松上げとよばれる火祭が行なわれる。京都市域では、松上げは左京区花背八桝・広河原・久多・北区雲ケ畑の各地区で行われている。松上げは一般に「柱松」とよばれるもので、修験道の行事と深い関わりをもつ行事である。先端にモジとよばれる籠を取り付けたトロギ(灯籠木)という高さ約20メ-トルの桧の柱が垂直に立てられ、夕刻にはその周囲に千本近い地松が立てられて、いよいよ幻想的な雰囲気が盛り上がってくる。やがて村の男たちが灯籠木場に到着すると、一斉に地松に火が灯される。8時すぎ、鐘と太鼓を合図に男たちは一斉に先端のモジを目指して上げ松を投げ始める。降り注ぐ火の粉の中、上げ松を拾っては投げ、また拾っては投げ続ける。

約1300年前の壬申の乱で大海人皇子(のちの天武天皇)が三栖地域を通る際、住民が火を灯し歓迎したことにはじまるとされる祭り。直径120センチ、長さ5メートル、重さ1トンの大炬火は、宇治川に自生する葭で製作。約30人の男衆で担ぎ神輿の巡幸を先導します。

天武天皇を祭神とする伏見区の三栖神社では、毎年10月16日に近い日曜日に炬火祭が行われる。これは巨大な松明を担いで練り歩くという勇壮な祭で、壬申の乱で天武天皇が三栖の地を通られる際、村人たちが炬火で暗夜を照らして歓迎したという伝説に由来する。祭の創始は定かではなく、戦後一時途絶えていたが平成元年(1989)に地元住民によって復活し、現在では京都市の無形民俗文化財に指定されている。祭の主役となる巨大な炬火は、その材料となる葦を宇治川で刈り取って保存することから始まり、完成までに約1年かかるといわれている。

平安時代、御所の由岐明神を鞍馬へ遷した時の行列の儀を、神の霊験とともに後世へ伝えようとした鞍馬の住民によって受け継がれてきた祭り。神輿渡御の前に若者が担ぐ松明の迫力から「鞍馬火祭」として知られています。

祭りは世襲制の住民組織により運営

祭りは世襲制の住民組織により運営鞍馬火祭は毎年10月22日に鞍馬の里で行われる由岐神社の例大祭で、鞍馬祭ともよばれている。この祭は多くの松明と2基の神輿、8本の剣鉾が出る祭礼で、今日では松明だけが有名になったが、かつては神輿と剣鉾がこのまつりの主役であり、松明の存在はさほど重要ではなかったものと思われる。松明の起源に関しては、朱雀天皇の天慶3年(940)9月9日夜に、それまで御所に祀られていた由岐大明神が鞍馬に勧請された時に、村人たちが地主神である八所明神を神輿に乗せ、無数の松明を持って出迎えたという故事に由来するといわれているが、これは伝承に過ぎず史実とは考えにくい。今日でも2基の神輿が出されるのは、この地主神である八所明神と由岐大明神の2神を祀るゆえである。

氏子で構成された宮座という組織が執り行う石座神社の例祭。松明を灯して雌雄の大蛇を追い払ったという伝承に由来し、2匹の蛇に見立てた2基の大松明に点火。燃え尽きる明け方頃、神輿渡御がはじまります。

岩倉の氏神である石座神社は、元は現在御旅所である山住神社に祀られていた「石座明神」を、天録2年(971)の大雲寺建立に際して、その鎮守社として勧請したのが始まりとされている。石座神社で10月に行われる火祭は、昔、雄雌の大蛇が村人を苦しめており、困った村人たちが石座明神に祈願したところ、「神火をもって退治せよ」とのお告げがあり、大松明を燃やしたところ、見事に大蛇を退治することができたとする故事に因む。歴史的には元禄期の史料に松明が登場することから、近世初期には行われていたことが推測できる。なお祭日は、近世には旧暦9月14日・15日だったようだが、明治以降は10月23日・24日となり、近年は23日に近い土曜日となっている。

上杉本洛中洛外図に描かれた御火焚

上杉本洛中洛外図に描かれた御火焚火の神の力で心身を清めるという宮中や公家の邸宅ではじまった風習。現在は神社や寺などで護摩木(火焚串)を焚き上げ諸願成就を祈願。町内ごとの御火焚は少なくなりましたが、和菓子屋の店頭にはお火焚饅頭が並びます。

ご祭神が炎から生まれたという伝承を再現する意図もある貴船神社の「御火焚」

ご祭神が炎から生まれたという伝承を再現する意図もある貴船神社の「御火焚」

御火焚は宮中の「庭火」の系譜を引きながら、種々の信仰と習合しつつ今日まで続いている行事である。これは江戸時代から京都を中心として行われてきた行事で、もともと旧暦11月に社前で火を焚いて祝詞や神楽を奏し、新穀とお神酒を供えて神を祭る行事で、新嘗祭の一種であるとも考えられている。神社や寺院だけでなく各家や町内でも行われ、みかんや饅頭などを供え、それらを子どもたちに与えたりもする。また京都伏見稲荷のように、鍛冶屋の鞴祭りと習合して行われる例もある。京都では稲荷のほかに、八坂神社、今宮神社など多くの神社で行われる。また寺院では広隆寺の聖徳太子御火焚祭も有名である。

御火焚の系譜と考えられる「大根焚き」は寺院によっていわれも様々。了徳寺には、浄土真宗の開祖・親鸞聖人の教えに感動した村人が大根の塩炊きをふるまったところ、束ねたすすきで「帰命尽十方無碍光如来」と書きお礼とした故事が伝わります。

了徳寺ではこの行事の正式名称を「報恩講」といい、食せば中風除けにもなるといわれています。その他、千本釈迦堂など多くの寺院で大根焚きは行われます。

了徳寺ではこの行事の正式名称を「報恩講」といい、食せば中風除けにもなるといわれています。その他、千本釈迦堂など多くの寺院で大根焚きは行われます。12月に行われる大根焚は「御火焚」の系譜を引く行事であると考えられる。大根はこの季節の大切な供物であった。たとえば真宗大谷派の寺院である鳴滝の了徳寺では、毎年12月9日・10日に大根焚が行われる。伝承によると、鎌倉時代の建長4年(1252)11月、親鸞聖人が愛宕月輪寺参詣の途中に当寺に立ち寄られた際、村人たちが大根を炊いてもてなしたことに由来するといわれている。親鸞聖人は村人たちが丹精込めて炊いた大根をたいそう喜ばれ、そのお礼として、薄の穂を束にして筆代わりとし、「歸命盡十方無礙光如來」の十字名号を書いて寺に納められたと伝えられている。この故事に因んで行なわれる報恩講が今日の大根焚である。親鸞聖人が書かれたという名号の掛け軸は今も大切に伝えられ、大根焚当日には本堂に掛けられる。

境内で神火「をけら火」を火縄に移し、火が消えないように火縄を回しながら帰宅。その火を種火にして雑煮を焚けば、一年間無病息災で過ごせると伝わります。消火後の火縄は、火伏せのお守りとして台所に。

おけらはキク科の植物で、正月の屠蘇にも入れる。おけらは疫気を祓うという伝承があることから、疫病除けの信仰を有する八坂神社と結びついて、大晦日のおけら詣りの慣習が生まれたものと考えられる。おけら火は火鑽杵を用いて産み出した浄火を、檜の削り掛けとともに神前に供え、大晦日におけら灯籠に移す。これを参詣者が吉兆縄でいただいて帰り、正月の火種として若水を沸かし、雑煮を炊いて食すると1年間無病息災と伝えられている。おけら詣りは、江戸時代までは「暗闇詣り」と「悪態祭り」と合体した形で行われていた。真暗闇の中で悪態を言い合うという異様な様は、再生つまり「生まれかわり」を意味するものと考えられる。つまり新しい年を迎えるに際して、「死と再生」を擬制的に体験することに意味があったのではないかと思われる。